イベントのお申込はコチラから !

▼イベントについて

産業構造が急速に変化しているなか、社会にインパクトをもたらす新たなプロダクト/サービスを素早く生み出すうえで、外部の技術やアイデア、サービスやノウハウを組合せ、新たな価値を共創していく「オープンイノベーション」は有効な手段のひとつです。

しかし、「出会う機会の少なさ」や「連携提案力の不足」により日本のオープンイノベーションは停滞していると言わざるを得ません。出会いの場は、ピッチやマッチングイベント、紹介など偶発的なものが多く、地域的な制限を受けてしまうことから、スタートアップが頻繁にこれらのイベントに参加することは困難です。また出会った相手との連携を促進するためには、連携先の興味事項に適合するよう自社技術の提案を効果的に行う必要がありますが、他企業に対する連携提案を作成することは必ずしも容易ではありません。

そこで、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)では、優れた技術を有するスタートアップに対し、連携の可能性が高いアライアンス先を効果的に把握できる特許情報を活用したオープンイノベーション支援レポートと、アライアンス候補の事業会社に対する連携提案の作成支援を提供し、これらの取組のオープンイノベーションの促進への寄与を実証するための調査研究事業を行っております。

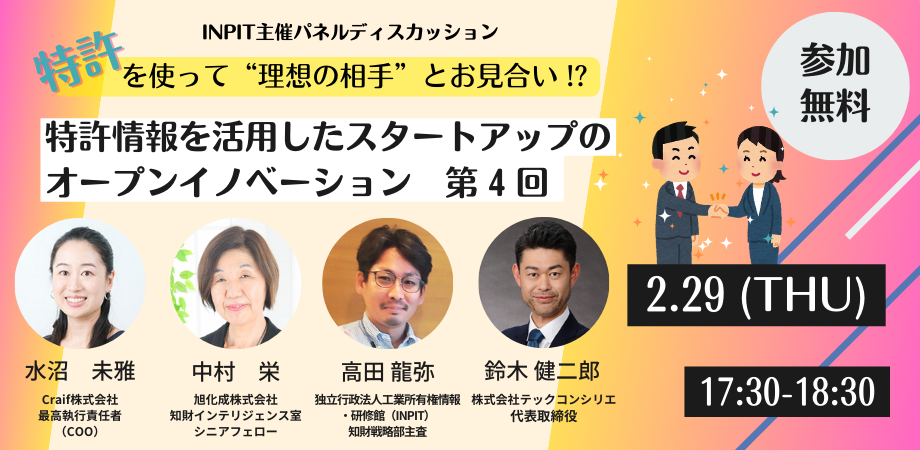

本事業では、計4回にわたり、本事業の成果を生かして、特許情報を活用したスタートアップのオープンイノベーションに関するパネルディスカッションを実施いたします。

・ 第1回(2023年12月20日開催。支援先スタートアップ企業が登壇)

※動画

・ 第2回(2024年1月18日開催。ベンチャーキャピタル等の支援専門家が登壇)

※動画

・ 第3回(2024年2月5日開催。第1回とは異なるスタートアップ企業が登壇)

※動画

・ 第4回(2024年2月29日開催、第1、3回とは異なるスターアップと大企業が登壇)

最終回となる第4回では、本事業の支援対象先の1つであり、アライアンス候補にたどり着いて連携提案を実行したCraif株式会社の水沼氏、IPランドスケープと呼ばれる市場・事業の情報に知財の情報を合わせた分析を行い、経営・事業課題に対して自社の強みを活かした解決策の提案を実行している旭化成株式会社の中村氏のお二人をお迎えし、オープンイノベーションにおける課題、本事業の支援スキームの有効性、政府による支援に向けた期待などについて意見交換をおこないます。

▼このような方におすすめ

・ オープンイノベーションにおける「出会い」や「連携提案」のあり方に興味を持っているスタートアップまたは事業会社にご所属の方

・ スタートアップを事業会社に繋げるうえで、効果的な手法にご興味を持っているベンチャーキャピタルやオープンイノベーション支援会社にご所属の方

▼開催日時 2024年2月29日(木)17:30~18:30

▼参加料 無料

▼配信方法 Zoom

▼タイムテーブル

(17:20~入室可)

17:30 開会のご挨拶

我が国のOIに関する課題認識とマッチングレポートのねらい

高田 龍弥(INPIT)

17:35 マッチングレポートの作成と活用のポイント

鈴木 健二郎(株式会社テックコンシリエ)

17:40 マッチングレポートの有効性とOI創出効果に向けた論点

モデレータ:鈴木 健二郎(株式会社テックコンシリエ)

パ ネ ラ ー:水沼 未雅 (Craif株式会社)

中村 栄 (旭化成株式会社)

高田 龍弥 (INPIT)

18:20 質疑応答

アンケートのお願いと閉会のご挨拶

18:30 閉会

イベントのお申込はコチラから !

▼登壇者プロフィール

水沼 未雅

Craif株式会社

最高執行責任者 Chief Operating Officer

京都大学薬学部卒業、東京大学大学院 薬学系研究科にて博士号(薬学)取得、薬剤師。

アストラゼネカ株式会社、マッキンゼー& カンパニーを経てデジタルヘルス関連スタートアップを創業・事業売却。

2019年よりCraif株式会社にて経営管理、組織開発、 事業開発を推進。

中村 栄

旭化成株式会社

知財インテリジェンス室 シニアフェロー

1985 年旭化成株式会社入社、研究所勤務の後、1989 年より知的財産部勤務。知財情報調査、解析の専門家として業務、

2018 年10 月より同社知的財産部長、2022年4月より現職。2016 年度日本特許情報機構 特許情報普及活動功労者表彰

特許庁長官賞「特許情報人材育成功労者」受賞。経済産業省 産業構造審議会 知的財産分科会委員 他。

高田 龍弥

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)

知財戦略部主査

特許庁入庁後、経済産業省、外務省などを経て、2022年4月より現職。知財を切り口にした中小企業・スタートアップの支援に約9年間従事。特許庁ではオープンイノベーション関連施策の企画から運営を担い、特許情報を活用したマッチング事業やオープンイノベーションを促進するためのモデル契約書事業等を推進した。現在もスタートアップ・中小企業の知財支援に携わっている。

鈴木 健二郎

株式会社テックコンシリエ

代表取締役

東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了後、三菱総合研究所、デロイトトーマツコンサルティングを経て、2020年に株式会社テックコンシリエを設立し現職。一貫して、企業が保有する知財を掘り起こし、新規事業や研究開発に活かすための戦略立案・実行を支援するビジネスプロデューサーとして国内外で成果を上げてきた。著書に『「見えない資産」が利益を生む』(ポプラ社)がある。

イベントのお申込はコチラから !

2024年02月10日 09:00